L’accord-cadre interprofessionnel (Acip), signé il y a quelques jours, est-il le premier étage de la fusée du plan « Ma santé 2022 » ? Comment allez vous rendre la coordination des soins incontournable dans les années à venir ?

Au commencement, il y a un consensus : l’amélioration du système de santé passe par un exercice plus coordonné des professionnels de ville. C’est le préalable pour améliorer la prise en charge des patients et les conditions d’exercice des professionnels. Ce point ne fait plus débat aujourd’hui. Il reste maintenant à passer d’une intention à une réalité dans les organisations et les pratiques. C’est en effet l’enjeu de la stratégie annoncée par le président de la République le 18 septembre dernier [lors de la présentation du plan « Ma santé 2022 », NDLR]. Cela suppose de faire bouger un certain nombre d’organisations et de structures, et de le faire vite.

Plus concrètement, travailler en coordination sera-t-il un jour rendu obligatoire d’une manière ou d’une autre ?

Je préfère la conviction à l’obligation. Nous transformerons le système avec les professionnels et pas contre eux, par des modèles imposés. L’Acip pose un principe et une ambition : la généralisation de l’exercice coordonné. Il faut maintenant créer une dynamique mais aussi un cadre économique propice. Un médecin, un pharmacien ou un autre professionnel de santé doit-il être rémunéré de la même manière selon qu’il exerce de manière isolée ou coordonnée ? Je ne le crois pas. Le discours du président de la République nous invite clairement à introduire une vraie différenciation. Un tel levier serait plus efficace et plus légitime que celui de la coercition. Mais, au final, nous devons faire bouger les pratiques de telle sorte que l’exercice isolé devienne une exception.

La coordination ne peut se passer d’outils, dont le dossier médical partagé (DMP). Où en est ce chantier et qu’attendez-vous des pharmaciens pour son développement ?

Le DMP doit devenir une réalité quotidienne pour les Français dans les prochaines années. Quarante millions de DMP ouverts d’ici à cinq ans, c’est l’objectif que j’ai fixé à mes équipes. Pour y parvenir, il faut que l’ouverture d’un DMP soit simple.

« Nous sommes loin

des objectifs sur les

bilans de médication,

le décalage est

préoccupant. »

Auparavant, seuls les médecins pouvaient en ouvrir. J’ai souhaité que le réseau officinal puisse également le faire, comme il l’a fait avec le dossier pharmaceutique (DP). Le réseau s’équipe au moment où nous parlons et nous devrions avoir 7 000 officines capables de créer des DMP à fin octobre [l’interview a eu lieu le 16 octobre dernier, NDLR]. Ce chiffre augmente de 200 chaque jour et toutes devront pouvoir le faire sous peu. À terme, il ne serait pas étonnant que 50 % des DMP soient ouverts par les pharmaciens, même si ce n’est qu’une estimation.

On a donc fini de se moquer du DMP !

C’est vrai qu’il y a deux ans c’était un sujet de moquerie mais, depuis, les esprits ont évolué. Une majorité d’acteurs pensent aujourd’hui que le DMP répond à un vrai besoin : l’accès à l’information pour les patients et la coordination des prises en charge pour les professionnels de santé.

Autre vaste chantier : une fois dématérialisées, l’Assurance maladie va-t-elle contrôler les prescriptions des médecins avant qu’elles soient délivrées aux patients en pharmacie ?

Nous entendons respecter strictement la liberté de prescription. Les prescriptions transiteront par une base distincte du DMP, même si, de fait, nous la gérerons aussi : ce qui nous a été demandé est qu’une ordonnance ne puisse être ni contrôlée ni modifiée, ni même stoppée par l’Assurance maladie en amont de son exécution. En revanche, après la délivrance, nous serons en capacité de faire des contrôles en rapprochant la dispensation de la prescription qui l’accompagne. Ce qui permettra de fiabiliser dès l’origine la facturation et de réduire le nombre des indus qui sont des tensions entre les caisses et le réseau officinal.

Surtout quand un pharmacien se voit rejeter un médicament à 5 000 ou 10 000 euros…

Et que l’indu porte sur la totalité du prix de la boîte et non seulement sur sa marge, effectivement. Il y aura toujours, par définition, des indus mais nous voulons les réduire fortement. De la même manière, nous voulons permettre aux pharmaciens de vérifier en temps réel la validité des droits des assurés, ce qui devient possible aujourd’hui grâce à ADRI [acquisition des droits intégrés, NDLR].

Passons à la substitution : rembourser les princeps sur la base de leur générique et faire payer au patient la différence ou restreindre le recours à la mention « Non substituable » comme le prévoit pour 2020 le projet de loi de financement de la sécurité sociale ne sera-t-il pas contre-productif à terme ?

J’entends les réserves que suscite cette mesure mais il faut comprendre pourquoi elle est envisagée. Nous sommes au bout d’un cycle sur le développement des génériques avec des résultats qui plafonnent et un nombre trop important d’ordonnances portant la mention « Non substituable » (« NS ») – 8 % aujourd’hui –, et qui a été multiplié par quatre en six ans.

« Les mentions

“Non substituable”

ont quadruplé

en six ans ! »

Au final, la part du générique en France en volume est très inférieure à celle de nos voisins, comme l’Angleterre ou les Pays-Bas. Il est indispensable de progresser et cette disposition a pour objectif de mieux justifier médicalement la mention « NS » sur les ordonnances. On peut douter que la multiplication récente des « NS » soit le seul fruit de raisons médicales. En Allemagne, la mesure fonctionne et ne fait plus débat depuis longtemps. Aujourd’hui, nous sommes en retard sur le générique. Si les professionnels ont d’autres propositions pour y parvenir, c’est le moment. Car les marges de progression résident largement dans leurs habitudes de prescription. Le Répertoire des génériques n’est en effet pas si étroit qu’on le dit en France, sans attendre son extension dans les deux ans aux médicaments inhalés. Les médecins français prescrivent moins de médicaments substituables que leurs confrères étrangers.

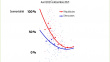

Les bilans de médication ont été mis en place il y a quelques mois. Les premiers chiffres ne sont pas très encourageants, quelles en sont les raisons ?

Nous sommes en effet loin des objectifs – 400 000 bilans avant la fin de l’année – que nous nous étions fixés. Actuellement, 15 000 patients sont concernés et moins de 2 000 officines sont engagées. La question n’est plus de savoir si l’objectif sera respecté. Le décalage est préoccupant.

Quand tirerez-vous les premières conclusions de la mise en place de ces bilans ?

Même si je suis inquiet, je pense qu’il est trop tôt pour tirer un bilan dès maintenant. Attendons la fin du premier semestre 2019. J’espère que nous aurons d’ici là une vraie montée en charge. Nous avons construit ces bilans en partenariat avec les syndicats de pharmaciens ; ils sont importants pour le suivi et la lutte contre la iatrogénie. Si la formule devait ne pas fonctionner, il faudrait alors s’interroger sur l’engagement du réseau officinal dans ce type d’accompagnement. Ce serait un échec collectif. Mais nous n’en sommes pas encore là.

Faut-il, à terme, faire converger les entretiens pharmaceutiques et les bilans de médication en un seul et même type d’accompagnement, selon vous ?

Les entretiens pharmaceutiques et les bilans de médication ont, certes, des liens de cousinage entre eux mais ils sont différents. Ils ont donc vocation à perdurer distinctement. De plus, il faut stabiliser les choses : si l’on modifie les formules tous les ans, il deviendra impossible pour les pharmaciens de s’y retrouver.